Bトレ New HGとSHG、SGの良いとこどりシャーシ+リアルな連結器を作ってみる

このブログでは今まで様々なBトレや加工法を取り上げてきました。圧倒的にディスプレイモデルが多く、外部で展示する機会も増えた中の人は、近年ディティールアップに取り組んでいる真っ最中です。

今回は、Bトレの既存の足回りを組み合わせたシャーシと、リアルな連結器の作り方について解説したいと思います。

Bトレでは約15年もの歴史の中で色々な種類のシャーシが登場しました。シャーシの種類についてはこのサイトに詳しく載っておりますので、そちらを参照していただければと思います。(外部サイトへ移動します)↓

New HGシャーシはその組み立てやすさと、簡単にNゲージで走行可能になる良さから長年にわたって支持されていたシャーシだと思います。連結間隔が絶妙な長さであるのも大きな特徴の一つだと考えています。

強いて欠点を挙げるなら連結器周りの表現が中途半端なことでしょうか。また、レールに近い高さにシャーシの出っ張りがあり、場合によってはスカートの造形に影響をきたしてしまった物もあります。(例:京成3000形の初期製品)

New HGシャーシからSHGシャーシに移り変わったことで、その出っ張りが無くなった他、連結器周りの表現がリアルになりましたが、一方で固定連結に使うドローバーが少し長くなり、長編成の収納が難しくなりました。

この頃から製造国(中国)での人件費上昇に悩まされるようになり、Bトレのシャーシはよりコストカットを意識した仕様に変更。SGシャーシとして新たに登場しました。

連結器の造形はそのままでしたが、台車のフランジ(出っ張り)が無くなったことでNゲージの線路に載せにくくなってしまったのです。

ディスプレイとリアリティの観点から、New HGシャーシとSGシャーシの長所を簡単にまとめると以下の通りとなります。

New HGシャーシ

・フランジ付き車輪なので、線路にも簡単に載せられる。

・付属ドローバーが比較的短く、絶妙な連結間隔になれる。

SHGシャーシ

・台車自体は加工することでNew HGの床板に取り付け可能。

SGシャーシ

・連結器周りの表現がNew HGシャーシよりも精密になった。

以上の点から、New HGシャーシに片方だけSHGの台車を取り付け、SGシャーシのカプラー受け付きブロックを使えば、三者の良いとこどりなシャーシが作れるのではないかと考えました。

用意するもの(1両分)

New HGシャーシ…1両分

SHGシャーシ…0.5両分(1両の半分だけ使います)

SGフレームのカプラー受け付きブロック…1個

それでは、早速加工してみたいと思います!

まずはSHGシャーシの台車を用意し、片方の台車を取り外します。

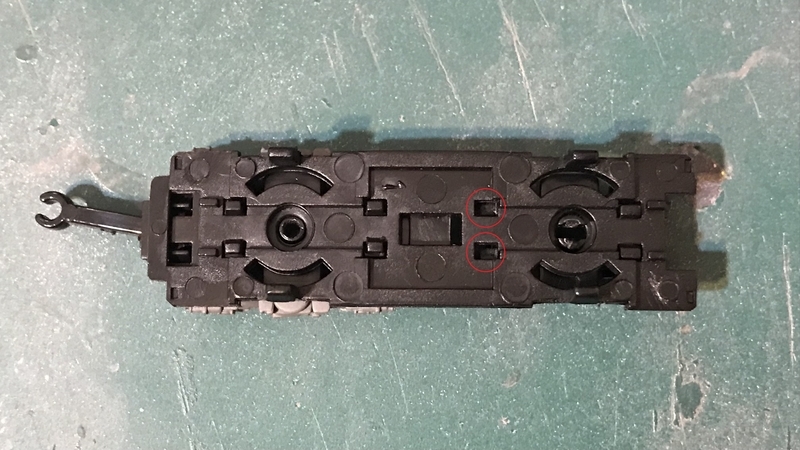

取り外した台車から、写真の赤い丸で囲ったところをカットします。

New HGシャーシの床板は片方の先端を写真のようにカットし、カプラー受け付きブロックがはまるようにします。

加工したSHGシャーシの台車を、New HGシャーシに取り付けます。

この時、写真の赤い丸で囲った部分がただの隙間になってしまいますが、必要に応じて両面テープなどで補強してみると良いかもしれません。

New HGシャーシとSHGシャーシ台車の加工はこれで完了です。続いてカプラー受け付きブロックを用意します。

Bトレの足回り部品は最初から黒色で成型されていますが、グレー塗料(サフでも可能)を使うことによって、より本物らしい連結器に近づくのでオススメです。

(ただし、材質の都合で塗料が落ちやすいため注意が必要です)

車両によっては電気連結器を装備しているものありますが、KATOなどのメーカーから電気連結器が単品で販売されているのでそれを使います。(品番:Z04-9216)

また、あらかじめ連結器周りのパーツを全て、カプラー受け付きブロックに取り付けた状態で塗装するのがオススメです。

完成した連結器一式に、先程のシャーシを組み合わせるとこんな感じになります。↓

いかがでしょうか。

グレーの塗装と電気連結器によって正面の連結器の存在感が増しました。一見するとSHGかSGシャーシの車両にも見えますが、New HGならではの絶妙な連結間隔がリアリティを増幅させ、かつNゲージの線路にもラクに載せられる究極進化系のシャーシが出来上がったと思います。

…実を言うと、この方法自体は既に他者様が考案されたのですが、それをより詳しくまとめた物があまり無かったため、今回の記事作成に至りました。

加工を必要としている点や、そのままではNゲージ化できない点などの短所こそありますが、大事な車両をディスプレイでよりカッコよくしたい!そんな方々のお役に立てれば良いなと思います。

今回はここまでです。いつも見ていただきありがとうございます。