鉄コレ 京成3500形更新車をBトレ化してみた Part3 -足回り制作-

こちらの記事の続きです。

前回は車体一式の完成まで来ました。

今回はその続きで足回りを作っていきたいと思います。

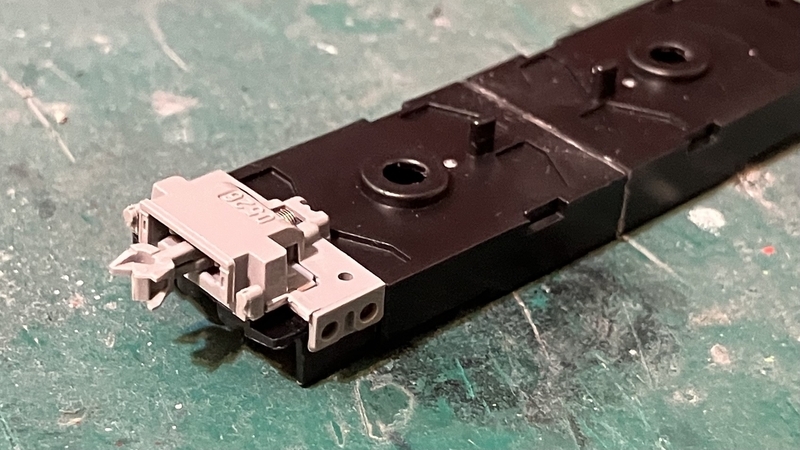

まずは床板を用意し、台車を取り外します。

ホビーのこぎりを使い、現物合わせで床板をカット。既に作った車体に合うように長さを調整していきます。

車両の連結にあたってはリアリティと組み換えのしやすさを考え、今回はTNカプラーを使います。今回使うものはこちらです。↓

・写真左 密連形TNカプラー(品番:0337)

(先頭車と中間車のうち、妻面の貫通面が広い方で使用)

・写真右 密自連形TNカプラー(品番:0375)

(先頭車の運転台寄りと、中間車の貫通面が狭い方で使用)

これら2種類のTNカプラーを車両の両端に取り付けていきます。

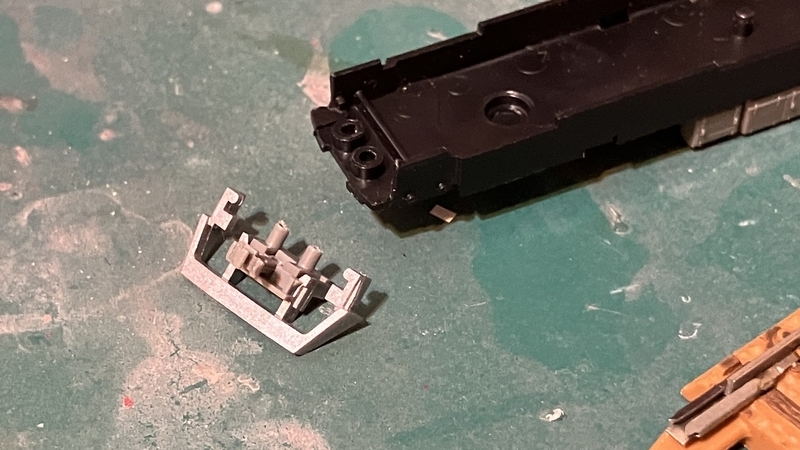

デフォルトでは写真左側の状態ですが、これを写真右側のようにカットします。

スカートが付かない箇所はこのまま取り付ければ大丈夫です。

スカートが付いている先頭車の場合ですが、ダミーカプラーが干渉しているため、それを除去する必要があります。

スカートを写真左の状態になるようにカットします。

床板と合わさる部分に接着剤で固定し、スカートとTNカプラーの取り付けは完了です。

後は外した台車を元通りに取り付ければ、先頭車のTN化は完了です。

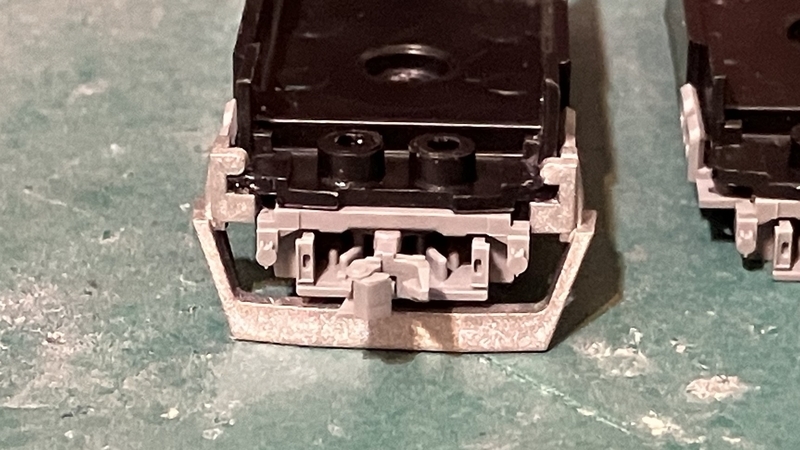

中間車も基本的に同じで工程で作ります。

ちなみにこの状態だと隙間が大きくて上手くハマらないと思うので、ガラスパーツの爪部分をこのように切り取って…、

このように取り付けると、隙間が埋まって上手く車体と合体できると思います。

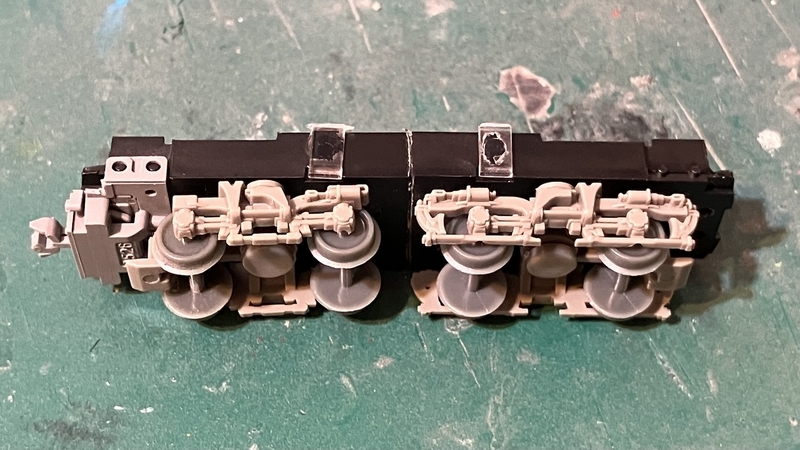

出来上がったら車体に足回りを取り付けます。

ということで完成した先頭車がこちらです。切り継ぎ個所が多かったものの、3500形らしさを出しつつもバランスの取れた仕上がりになったと思います。

同じく完成した中間車がこちら。パンタグラフはTOMIXのPT-7113-B(品番:0249)に交換するとかなりリアリティが増します。

完成した先頭車と中間車を連結させるとこんな感じです。編成を組むうえでは少なくともこのユニットが2組必要となります。

Part2からここまでが車両制作の一連の流れとなります。至るところでカットしたり加工したりする必要があるため上級者向けになると思いますが、達成感はもちろん、バリエーションが増えるという嬉しさはとても大きいと思います!

次回はこれらの車両をもう何両か作り、編成を組んでみたいと思います!

(しばらく京成3500形ネタが続きます)